WWL(ワールド・ワイド・ラーニング)コンソーシアム構築支援事業について

WWLとは

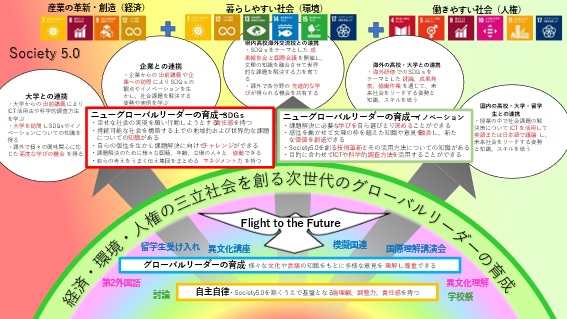

将来,世界で活躍できるイノベーティブなグローバル人材を育成するため,これまでのスーパーグローバルハイスクール事業の取組の実績等,グローバル人材育成に向けた教育資源を活用し,高等学校等の先進的なカリキュラムの研究開発・実践と持続可能な取組とするための体制整備をしながら,高等学校等と国内外の大学,企業,国際機関等が協働し,テーマを通じた高校生国際会議の開催等,高校生へ高度な学びを提供する仕組み(ALネットワーク)の形成を目指す取組です。

[WWL(ワールド・ワイド・ラーニング)コンソーシアム構築支援事業ホームページより (https://b-wwl.jp)]

本校は令和3年度に文部科学省から研究指定を受け,令和4年度からは事業拠点校として連携機関の協力を得て,社会課題であるSDGsの目標達成への貢献をテーマとして,探究的な学びを進めるカリキュラム開発を行っています。

愛知県教育委員会は,SDGsへの先進的な取組を進める愛知の企業・大学と特色ある教育に取り組んでいる愛知県立高校(旭丘高校,明和高校,中村高校,愛知総合工科高校,愛知商業高校)を結んで,「あいちAL(アドバンスト・ラーニング)ネットワーク」を形成しています。

本校はこのネットワークの拠点校として,この活動に参加する生徒のみなさんが次世代のグローバル社会においてリーダーとして活躍していくために必要と考えられる経験ができるように様々な機会を用意していきます。

WWLはこちら

WWLはこちら